El fósforo, un mineral esencial para la agricultura y cada vez más escaso en el mundo, encontró en Chile una inédita vía de recuperación: científicos locales utilizaron microorganismos presentes en aguas residuales para transformarlo en un fertilizante biológico.

La iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Ñuble es ejecutada por la U. San Sebastián y la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío, más conocida como Essbio.

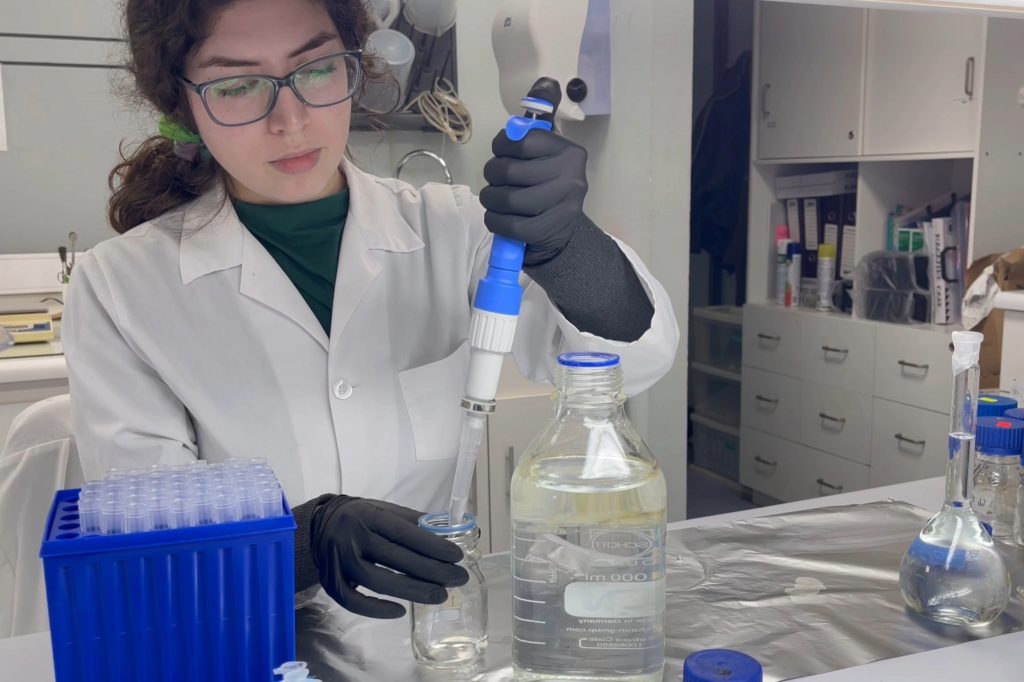

‘El fósforo, de la forma en cómo está presente en las aguas servidas no puede ser utilizado como fertilizante, ya que está disuelto y en bajas concentraciones. Para lograr convertirlo en biofertilizante, seleccionamos tres bacterias que se aislaron del proceso de tratamiento de aguas servidas de Essbio. Inicialmente, aislamos un total de doce bacterias diferentes en el Laboratorio de Bioprocesos de la universidad, pero solo tres fueron capaces de promover la formación de bioestruvita —un fertilizante biológico recuperado de residuos y sostenible, rico en fósforo, nitrógeno y magnesio—, a partir del fósforo que encontramos en las aguas servidas. La clave es aprovechar el potencial de los microorganismos seleccionados en las propias aguas residuales para recuperar este fósforo mediante procesos de mineralización biológica, sin la necesidad de aditivos costosos o procesos más complejos’, explica Iván Ñancucheo, académico de la Facultad de Ingeniería de la U. San Sebastián sede Concepción.

Buscar nuevas formas de obtener este producto es clave ya que, de acuerdo al especialista, ‘Chile gasta más de 200 millones de dólares al año en la importación de fertilizantes fosfatados. Desafortunadamente, nuestro país no tiene depósitos de roca fosfórica e importamos la totalidad de los fertilizantes tradicionales de fósforo. Además, las reservas de roca fosfórica están localizadas en muy pocos países; de hecho, Marruecos concentra el 70% de la totalidad. Asimismo, existen estudios que indican que las reservas de roca fosfórica desaparecerán en los próximos 50 a 100 años como consecuencia de la demanda de los fertilizantes de fósforo para sostener el aumento de la población’, asegura.

‘Para evitar esta futura crisis que pone en riesgo la seguridad alimentaria global y reducir la dependencia de importación de fertilizantes fosfatados, es imprescindible buscar nuevas fuentes secundarias de fósforo para no depender completamente de otros países’, continúa Ñancucheo. Y agrega que una alternativa está en las aguas servidas.

‘El proceso microbiano, además, permitirá reducir las emisiones a cuerpos acuáticos como ríos y lagos para recuperar este vital elemento como bioestruvita, que representa un fertilizante de alta eficiencia y liberación controlada, lo que mejorará el crecimiento de los cultivos reduciendo el uso excesivo de fertilizantes convencionales’, detalla el investigador.

Cristian Vergara, gerente general de Essbio, dice que ‘con esta iniciativa buscamos articular tres principios centrales: innovación, sostenibilidad y desarrollo productivo. Es un ejemplo concreto de cómo la economía circular puede contribuir a ser un motor de desarrollo para el mundo agrícola gracias al trabajo colaborativo y virtuoso entre la academia y la empresa’.

Ñancucheo advierte: ‘Esto no se trata solo de teoría. Hemos logrado fertilizar suelos de la Región de Ñuble pobres en fósforo con estruvita biológica producida en el laboratorio, demostrando su efectividad en el crecimiento de plantas. La bioestruvita que producimos son cristales con un tamaño promedio de 1 a 2 milímetros y se podría comercializar en polvo, situación equivalente a un fertilizante tradicional’.

Por otro lado, un equipo de académicos del Departamento de Química de la U. de La Serena también está trabajando en una solución para aprovechar el agua, aunque de otra forma: limpiándola de los antibióticos.

Claudia Bernal, académica que colidera la investigación, explica que el proyecto surgió porque ‘el metabolismo humano y animal no metaboliza completamente los antibióticos, excretándolos por la orina y heces, por lo que estos permanecen en los recursos hídricos. Además, tras la descontaminación, el antibiótico queda reducido a CO2, gran contaminante y uno de los principales causantes del cambio climático’.

De acuerdo con la especialista, ‘para el proyecto se utilizará tetraciclina, un antibiótico frecuentemente recetado para tratar infecciones, compuesto químico que será degradado a través de proceso solares, hasta generar CO2. Este último, será atrapado y liberado controladamente para luego ser usado en la generación de un nuevo compuesto farmacéutico, con la ayuda de una enzima que acelerará la reacción’.

Carlos Rodríguez, quien también forma parte de la iniciativa resume que su importancia ‘es que los antibióticos que terminan en los cauces de agua generan problemas de resistencia a estos mismos. Sumado a que, a nivel nacional, no existe ninguna regulación sobre su disposición final y en Latinoamérica hay pocos catastros sobre lo que se hace con este tipo de medicamentos una vez que se vencen’.

Bernal adelanta que ‘el proyecto tendrá una duración de cuatro años y se abordará en tres etapas. En los primeros 18 meses, cada investigador trabajará en el fenómeno de catálisis desde su área, luego se trabajará por duplas y finalmente se integrarán los resultados para diseñar el prototipo final de la celda que degradará el antibiótico y producirá la molécula de interés farmacéutico’.

Una de sus metas es, de aquí a 2030, reducir a la mitad el porcentaje de aguas servidas sin tratar y aumentar ‘considerablemente’ su reciclado y reutilización sin restos a nivel mundial.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado de Naciones Unidas a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos al año 2030.

Fuente: El Mercurio – Innovación.